立山エリアには「ゴールドパス」と言う制度があり、立山で飛ぶフライヤーの目標になっていますが、その成り立ちや歴史を知る人も時が経つにつれて少なくなってしまいました。

私も、過去に何度かクラブの会報やホームページなどでも取り上げてきたのですが、今回改めてこの「ゴールドパス」について語ってみたいと思います。

ゴールドパス

この「ゴールドパス」制度と言うのは、何のためにいつ頃から始まったものなのか?について語ってみます。

フライヤーの夢

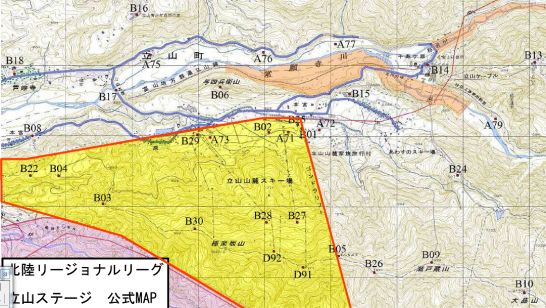

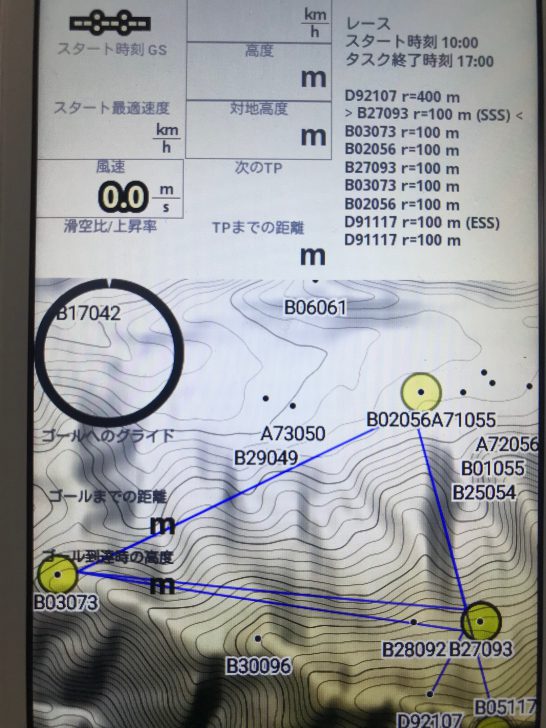

まずは下の地図をご覧ください。

立山エリアの地図なのですが、この地図に赤枠で黄色に塗られたエリアが

- 通常飛行できるフライトエリア(範囲)

となります。具体的に言えば

- 東側はゴンドラ架線とその延長線上まで

- 北側は道路手前に走る高圧線とその延長線まで

- 南側が谷走る高圧線とその延長線まで

- 西側は北と南の高圧線延長線の交点

と言うことになり、それぞれの交点によって閉じた空間を飛行範囲としています。

立山エリアができた1980年代後半のパラグライダーにおいては、この範囲でも広大と言えたでしょうし必要十分な範囲であったと思われますが、1990年代から立山エリアで競技会が開催されるようになると、この範囲を越えて瀬戸蔵山や大品山方面、さらには谷を渡って美女平や対岸にフライトするようになり、いつの頃からか

「いつかは美女平に行ってみたい」

と言うのが私たちの夢になっていました。しかし、当時その夢を叶えるためには、競技に参加して、そのようなタスクが組まれることが前提であり、普段は飛行範囲でない美女平へ行くことは不可能な時代だったのです。

そんな夢を叶えるために飛行範囲を広げる動きが出てくるのは当然のことでしたが、誰でもおいそれと許可するわけにもいかない状況だったのですね。

技量や知識を証明する

そこで考え出されたのが

フライヤー自身の技量や知識を証明し、通常の飛行範囲を越えてフライトする許可を与える制度

でした。これがゴールドパス制度になります。

なぜ、そのような制度を作る必要があったか?と言う点については、当時スクール生だった私は制度開設に関与していないのでわかりませんが、次のようなことが考えられると思います。

- 当時は最高でもP証でありクロカン証などの上位技能証がなかった

- フライヤー(パイロット)の技量がバラついていた

- クロカンやアウトランディングなどの経験や知識が乏しく、それらの情報も体系化されていなかった

- 極端な話なんでもありの時代だった

こんな時代でしたから、安易に飛行範囲を広げることは事故のリスクを増大させ、それによってエリア存亡の危機に陥る可能性もあったのでしょうね。確かに、当時のパイロットの上手い下手の基準と言えば、高く上がったとか長く飛んだとか、そんなレベルだったように思います。テイクオフやランディングには目が行ってなかったように思いますね。飛べば凄いってことが重要だったかもしれません。

タスクの趣旨

このゴールドパスですが、始まったのは1993年(平成5年)です。そして、当時の機体性能としては概ね滑空比が7くらい(メーカー公称値)でした。ナショナルポイントリーグ(現在のJリーグ)のタスクも20Km台が平均で、30Kmタスクならばビッグタスクと言われた時代です。

既にご存知の方も多いでしょうが、ゴールドパスのタスクは三角パイロンを2周するものです。今となっては12Km程度のタスクなんて短い部類に入りますが、当時のこのタスクはとても難易度が高かったのです。

テイクオフ-B27(当時は1番パラダイス食堂)-B03(当時は3番)-B02(当時は2番)-B27(1番)-B03(3番)-B02(2番)-D91(当時は展望台トップラン)

と言うものですが、沖出しの2番はとても難しく、しかも2番を取ってから1番に戻るコースは当時の機体ではそのままダイレクトに行くことができなかったために、一旦金山に戻って上げ直してから1番を取りに行くと言うのが定石とされていました。

そのため、実際には2番を取った後は一旦金山に戻るので

2番-金山-1番

と言うレグが追加されているのと同じなんですよね。これで2Kmくらいあるので、実際のタスク距離は16Km程度と言えます。

クロカンの要素

このタスクの狙いは

刻々と変化する気象条件を予測し感じながらフライトし、状況に応じて適切な対応ができることと、どのような状況においても安全にランディングできる技術の証明として展望台のトップランディング(スポットランディング)をゴールとしている

と言うことなのです。今と違って技術や知識、道具の性能もまだまだだった当時では、ゴールドパスを回るのに軽く1時間はかかってしまいます。この間にも気象条件は変化しますので、そのような時系列で条件を考えて予測し、それに合わせてフライトできるだけの技量を持ち合わせた者と、最後に安全を確保しながら地上に生還できるだけの技術を持つ者だけが自由に飛べる資格を得ることができたのです。これはクロカンの要素をふんだんに盛り込んだもので、これを考えた先輩たちは素晴らしい考えを持っていたと尊敬します。

ですので、ゴールドパスと言うのは単に通常の飛行範囲を越えて飛べる資格ではなく、自身の技量や知識やフライトに対する姿勢を示し証明するある種のステイタスとして与えられたものだったのですね。

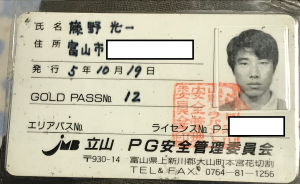

ゴールドパスを取得すると上記のようなカードが発行されました。そして、この資格は永久資格だったのです。

※現在は発行されていません

また、ゴールドパスを取得するには

- パイロット証を持っていること

- ハミングバードの会員(エリアの年パス所持者)であること

が条件でした。現在ではスクール生も取得可能ですし、ビジターの方にも門戸を広げていますが、なかなか勇気のいる決断で開始された制度でもあったと思うわけです。

1年更新制へ

現在のゴールドパスは1年更新制を取っています。これもいつからそうなったのかは記憶が定かではありませんが、90年代後半ではなかったか?と思います。理由としては

- パイロットにより技量や知識にばらつきがある

- 向上心のある人とそうでない人など様々である

- 技量は維持する努力が必要だが必ずしもそのような人ばかりではない

- 機体性能が上がってタスクの難易度が下がった

- 春先の激しい条件時に安易にエリア外に行かせないため

などが考えられます。実際に聞いたわけではないので、あくまで私の個人的な考えですが、立山エリアの場合は冬に飛ぶパイロットは殆どいないので、通常は春がシーズン初フライトとなるわけです。そして、中にはウォーミングアップもしないでいきなり飛んで、美女平や対岸に行ってしまう人もいるわけでして、そのようなリスクを少なくするには、毎年シーズン初めに地上練習をし、ゴールドパスを回って技量維持の証明をするのが良いと言えるのではないか?と思うわけです。

ですので、現在もシーズン最初にまず目標となるのが

ゴールドパスを回ること

となっています。こればかりにこだわりすぎるのは良くないですが、やはり目標を持って飛ぶと言う視点で考えるならば良いことではないか?と個人的には思います。

ゴールドパスがもたらしたもの

立山エリアのゴールドパスですが、クロカン証ができる以前に創設された先駆的な制度だったのではないかと思っています。そして、これは立山のフライヤーに

タスクを回ること

に慣れる環境を与えたと言えます。そのおかげもあってか、立山のフライヤーは写真の時代からタスクに対する抵抗感がありません。世の中がGPSになってもいち早くこれを取り込んだので、GPSでタスクを回ることにもかなり早く対応できました。

そして、ゴールドパスを回ると言う目標を持つことで、自分のフライトをしっかりプランニングするようになったのではないか?と思います。それには、今日の気象条件をデータを元に予測したりすることも必要でしょう。

そんな観点から、パイロットになっても技量を向上する課題を私たちに与え続けてくれることで、技術や知識、フライトへの意識が向上して行ったのではないか?と思っています。

逆に悪い面としては、どんなに条件が整っていてもゴールドパスがない限りは何人であってもエリア外に出て行けない点でしょう。また、ゴールドパスを取ることに執着してしまい、条件に合わせた飛びができなくなると言うこともあるかもしれません。

このように、ゴールドパス制度が私たちに様々な影響を与えてきました。そして、これからも良い影響を与えられるような制度として維持されるべきではないか?と思います。

まとめ

私たちもゴールドパスを単なる「免罪符」として考えるのではなく、自身のフライヤーとしての技術、知識、そしてフライトに対する姿勢や向上心を示す証しとして取り組んでもらえたら良いのではないか?と思います。